D’hier…

Au début du siècle, la typographie française reste à l’écart des mouvements d’avant-gardes européens qui inventent le graphisme moderne, et des recherches plus traditionnelles de dessinateurs travaillant pour les fabricants de nouvelles machines à composer. Après des siècles d’une grande richesse – il suffit de citer les noms de Geoffroy Tory, Claude Garamond, Philippe Grandjean, Pierre-Simon Fournier –, la création française paraît avoir sombré dans un profond sommeil. Souvent impliqués dans de complexes affaires de familles, les différents protagonistes n’ont pas eu le recul nécessaire pour réfléchir sereinement à la question. Face à cette étrange situation, les jeunes graphistes se sont mis au travail pour recoller les morceaux de l’histoire, comprendre leur héritage – ou l’origine de leur manque de connaissance en la matière–, et se resituer dans une dynamique internationale. Portés par les nouvelles technologies, ils ont stimulé la réflexion, multiplié les initiatives pour combler le retard et mobilisé leur énergie pour faire connaître et reconnaître leur pratique comme une création à part entière.

De Thibaudeau à Hollenstein

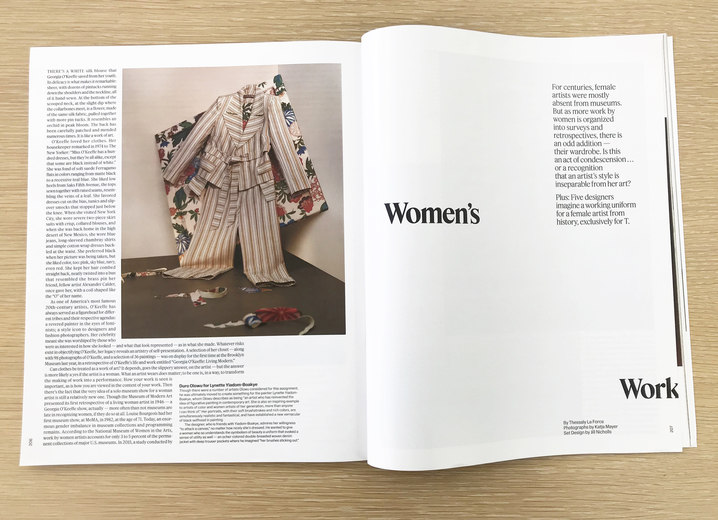

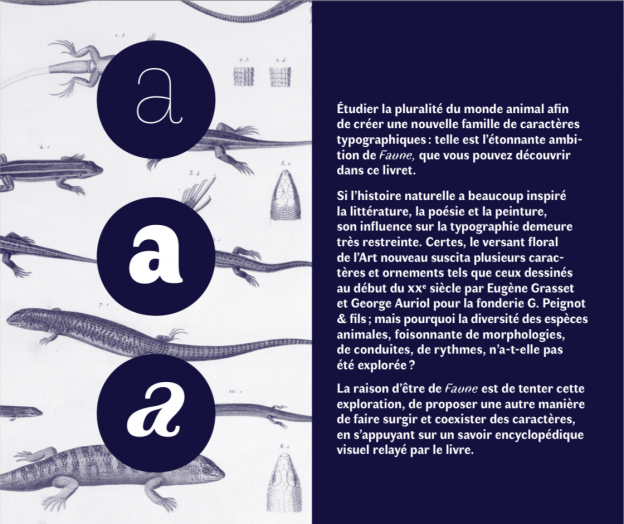

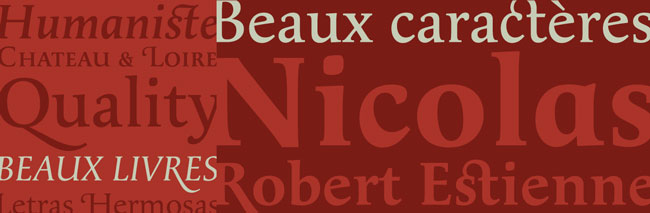

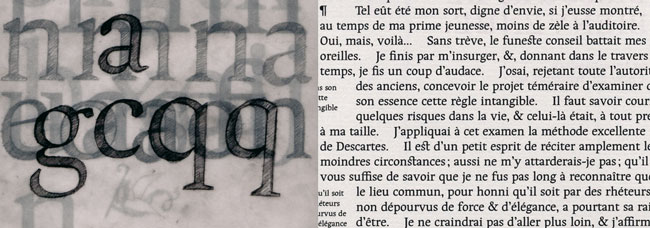

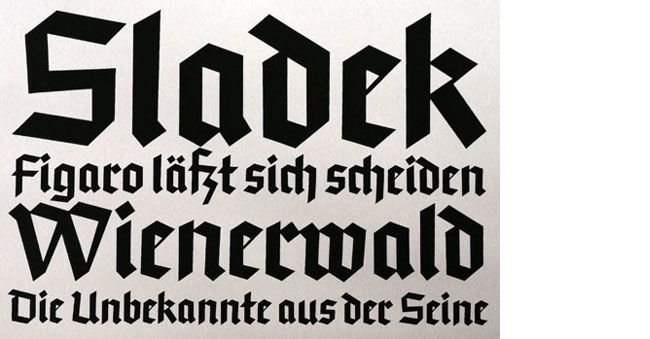

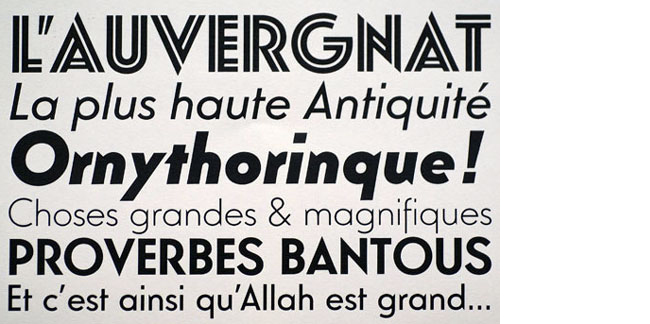

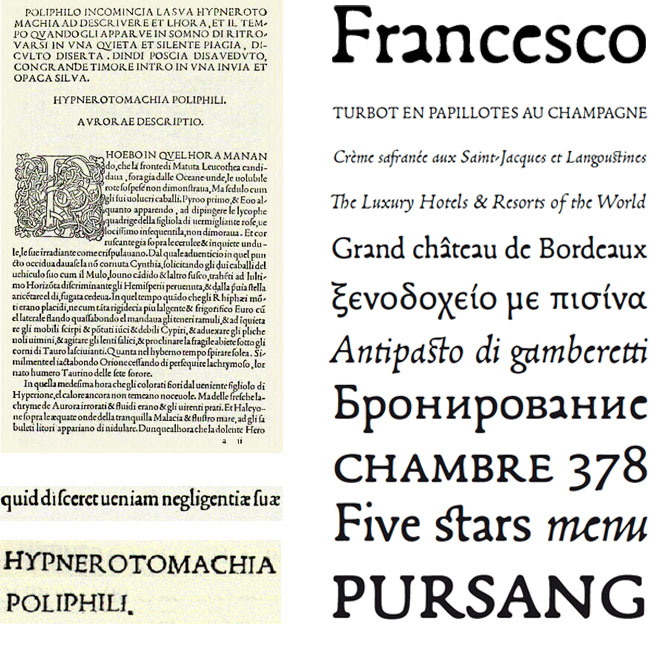

La typographie française est liée au destin de quelques personnalités dont les noms ponctuent manuels et essais, mais dont les parcours restent relativement méconnus. Au début du siècle, la typographie se compose en plomb, manuellement à l’aide de caractères mobiles, ou mécaniquement, grâce aux toutes nouvelles machines Monotype ou Linotype. Francis Thibaudeau, chef d’imprimerie depuis 1914 de l’une des plus grandes fabriques de caractères, la fonderie Peignot, publie La Lettre d’imprimerie (1921), qui contient sa fameuse classification de caractères, et le Manuel de typographie française (1924), tous deux symboliques de la création de cette époque. Alors qu’au même moment, le Bauhaus met au point, à Weimar, un enseignement fondé sur les expérimentations modernistes des mouvements d’avant-gardes, Thibaudeau choisit de composer ses volumes en Auriol, un caractère typiquement Art nouveau. En 1923, Charles Peignot prend la tête de l’entreprise et organise le rapprochement avec la fonderie Deberny. Après la commercialisation du Naudin et du Sphinx, il change d’orientation. Il décide, en 1930, sur les conseils de Maximilien Vox , de publier l’Europe pour faire face au succès du révolutionnaire Futura, le caractère géométrique sans empattement, dessiné en Allemagne par Paul Renner (1927). Charles Peignot se contente de réinterpréter le modèle, sans proposer une réelle création, contrairement à Stanley Morison, directeur artistique de la société Monotype en Grande-Bretagne, qui commande à Eric Gill une linéale originale, le Gill sans, novatrice par son dessin à la fois classique et moderne.

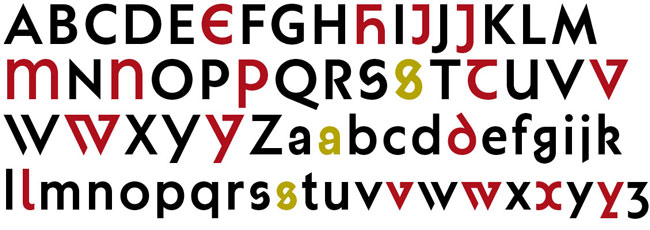

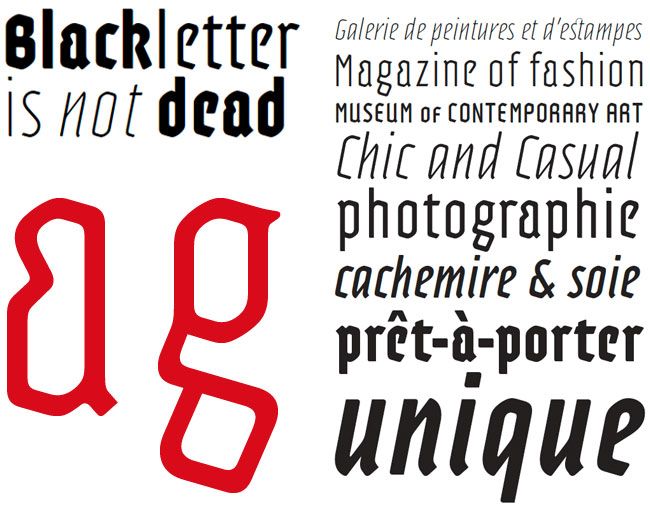

C’est avec Cassandre que le Modernisme fait son apparition dans la maison. Cassandre « ose » le Bifur, caractère de titrage imaginé pour composer des « mots affiches », des mots qui « claquent », et participent pleinement à la nouvelle poésie urbaine. En 1937, il poursuit avec le Peignot, linéale audacieuse à pleins et déliés, présentée sous la forme d’un alphabet unique. Dans les années cinquante, Adrian Frutiger, jeune typographe suisse embauché par Charles Peignot, et Roger Excoffon, dessinateur de la fonderie Olive (l’autre fonderie majeure, installée dans le Sud de la France), redessinent, dans deux directions opposées, les formes de la typographie française. Frutiger met au point l’Univers (1954-1957), un caractère sans empattement, spécialement adapté à la photocomposition, un procédé photomécanique qui remplace la composition au plomb. Utilisant le principe du gabarit pour rationaliser un dessin aux multiples déclinaisons, il invente une alternative à l’esthétique constructiviste. Roger Excoffon, de son côté, prend possession de la rue; ses alphabets envahissent la vie quotidienne et il devient, pour reprendre l’expression du créateur hollandais Gérard Unger, « le responsable » de l’identité visuelle du pays tout entier.

Le nom d’Albert Hollenstein, disparu accidentellement, reste dans les mémoires associé à la typographie des années soixante et soixante-dix. Après avoir eu la bonne idée d’importer le caractère Helvetica en France, ce jeune suisse crée, avec Albert Boton, le Brasilia, une linéale aux formes molles et élargies, typiques de cette époque. Son atelier publie également de nombreux caractères de phototitrage, une technique qui offre des possibilités d’expérimentation beaucoup plus souples et stimule la recherche.

Et d’aujourd’hui

La révolution du numérique

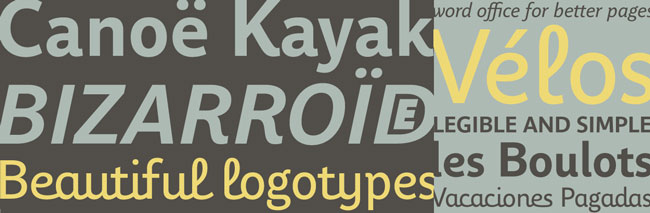

Dans les années quatre-vingt, le numérique bouleverse la pratique de la typographie, entièrement articulée autour de l’industrie de la photocomposition, et engendre un véritable renouveau. Celui-ci est en beaucoup de points comparable à l’effervescence du début du siècle, lorsque les avant-gardes du Modernisme définissaient l’espace d’un terrain d’expérimentation, et que les dessinateurs traditionnels multipliaient les créations pour les fabricants de machines modernes.

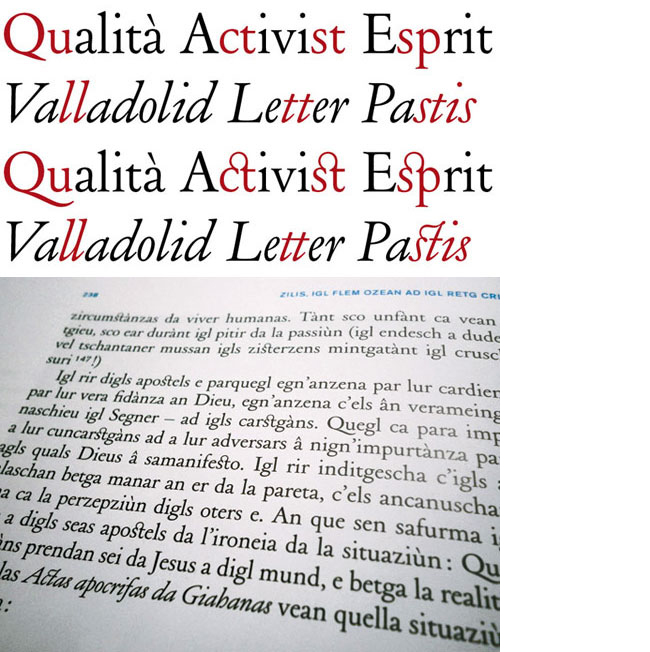

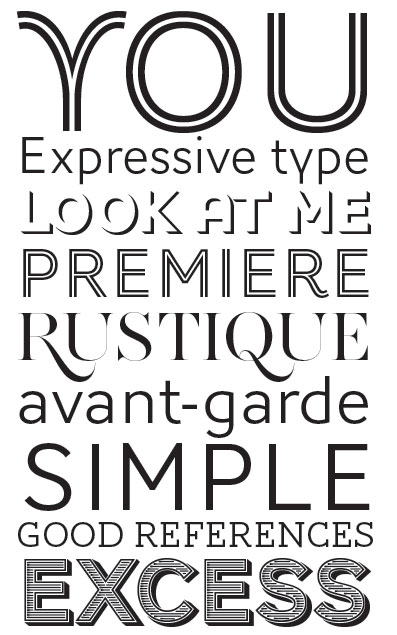

Les nouvelles méthodes redéfinissent les idées : plutôt que de forcer les anciens standards à s’adapter, mieux vaut en inventer. Le Macintosh a la particularité de mettre en évidence le procédé, que l’on peut étudier en même temps que le résultat lui-même. L’apprentissage de l’aspect technique du dessin de la lettre n’a plus rien à voir avec ce qu’il était. Vectoriser une lettre, c’est-à- dire faire apparaître ses contours à l’écran, permet de comprendre l’architecture du signe, son dessin, constitués d’éléments repérables. Alors qu’auparavant, un alphabet pouvait être considéré comme I’« œuvre d’une vie » — ce qui avait tendance à rendre cet objet intouchable et à le parer de vertus mystérieuses-, la technique propre à la création de caractères ne représente plus une barrière. La relative facilité de manipulation des logiciels permet aujourd’hui de tester beaucoup plus rapidement les idées et la réalisation d’un alphabet dans son ensemble n’est plus une tâche gigantesque.

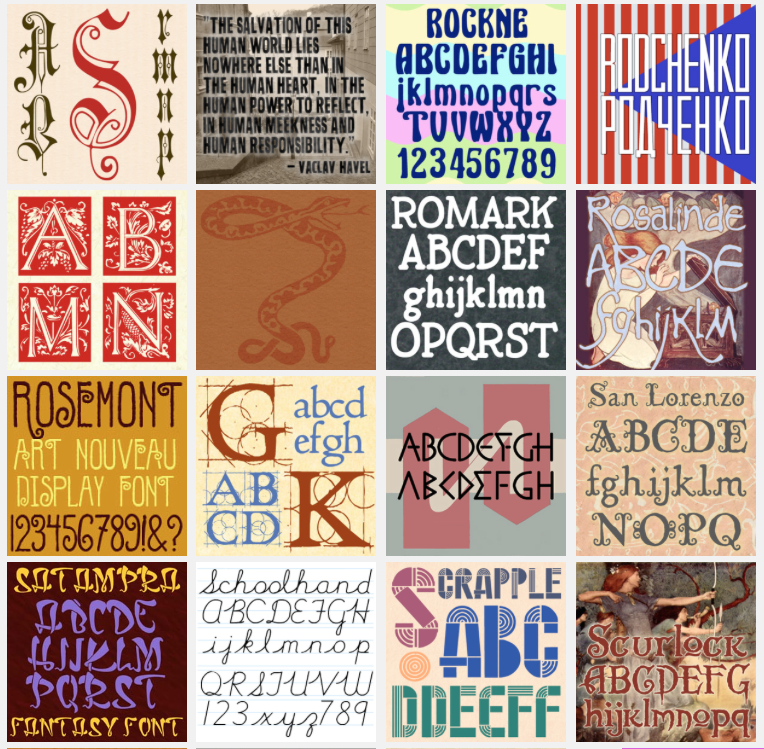

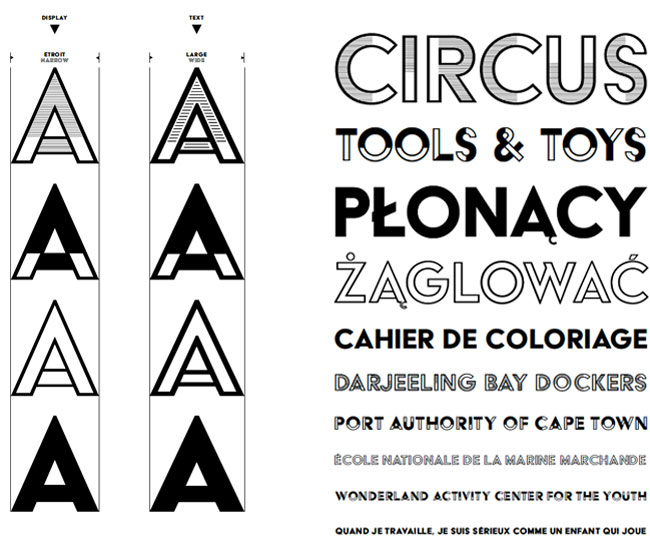

La distinction entre le labeur (caractères utilisés pour la composition de textes courants) et le fantaisie (caractères destinés à la composition des titres) est devenue moins claire, et les classifications ne fonctionnent plus aussi parfaitement.

Des polices de titrage sont remises en lumière et reprennent aujourd’hui toute leur saveur. Les graphistes ne se contentent plus des « valeurs sûres » et redécouvrent le plaisir d’avoir à leur disposition un ensemble de possibles. Ainsi, après avoir été mises en quarantaine pour cause d’indigestion générale, les créations de Roger Excoffon nous reviennent aujourd’hui ragaillardies, via la Hollande, et revoient le jour çà et là, en dehors des devantures des bars-tabac qu’elles n’ont jamais quittées.

Les initiatives actuelles

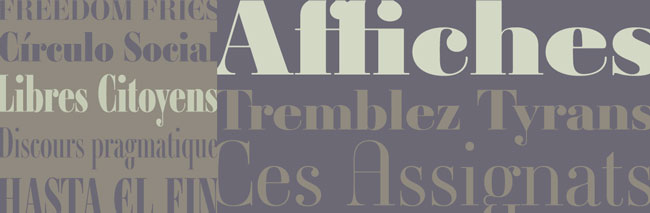

Même si cela n’est pas encore évident dans la production graphique générale, un intérêt réel naît pour la typographie. Il aboutit, en 1985, à la fondation à Paris de l’Atelier national de création typographique, à l’initiative du ministère de la Culture et de l’Imprimerie nationale, dans le cadre d’un plan de relance de la typographie française. Dirigé depuis 1990 par Peter Keller, l’atelier offre la possibilité à des étudiants ou à de jeunes professionnels de poursuivre leur formation, avec une bourse du Centre national des arts plastiques, au-delà du cursus traditionnel en école d’art. De nombreuses personnalités, contribuant aujourd’hui au renouveau de la typographie en France, se sont rencontrées à l’atelier. Beaucoup d’anciens stagiaires enseignent à Paris ou en Province ; certains ont entamé des recherches historiques qu’ils mènent à titre personnel ou dans le cadre universitaire. Stagiaires et intervenants de la toute première génération, Michel Derre, Margaret Gray et Frank Jalleau se sont retrouvés en 1992 pour fonder à l’école Estienne un atelier de création typographique.

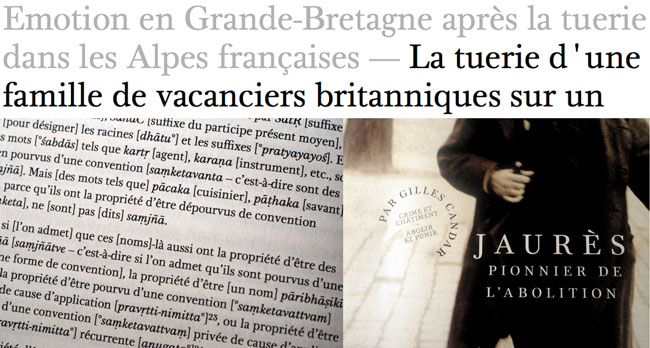

D’autres initiatives se concrétisent sous forme de conférences ou d’expositions. Le centre Georges-Pompidou, dans le cadre des Revues parlées organisées par Romain Lacroix, a fait appel à Hector Obalk, critique d’art, pour une série de conférences intitulée « Sensible à la typographie ». Celui-ci a pu développer une approche originale pour sensibiliser des auditeurs néophytes à « cet objet esthétique tout à fait particulier qu’est la typographie » et faire avancer la réflexion chez les spécialistes. Le Festival de l’affiche de Chaumont, en Haute- Marne, en consacrant sa huitième édition au thème Jeux de lettres, a permis de faire découvrir la richesse et les possibilités de l’expression typographique dans l’affiche à travers le monde. Les Rencontres de Lure, outre leurs séminaires provençaux de l’été, réservés aux membres de l’association, donnent régulièrement rendez-vous aux Parisiens pour venir écouter des créateurs présenter leur travail. Dans un autre registre, la Bibliothèque nationale de France présente, en ce moment, le deuxième volet de la série L’Aventure des écritures, trois expositions riches de trésors, accompagnées de catalogues de référence, par leur contenu et leur conception graphique. Cependant, dans l’édition généraliste, les choses ne bougent guère. S’il faut encourager la ténacité des Éditions Allia qui rééditent, avec une approche graphique toujours de qualité, le seul texte de Jan Tschichold traduit en français, Livre et typographie, ou le travail, plus traditionnel, des Editions des Cendres, on ne peut que déplorer la rareté des livres disponibles en français… Et souligner l’ambiguïté de certains ouvrages dont la lourdeur graphique fait douter de la pertinence des conseils qu’ils renferment.

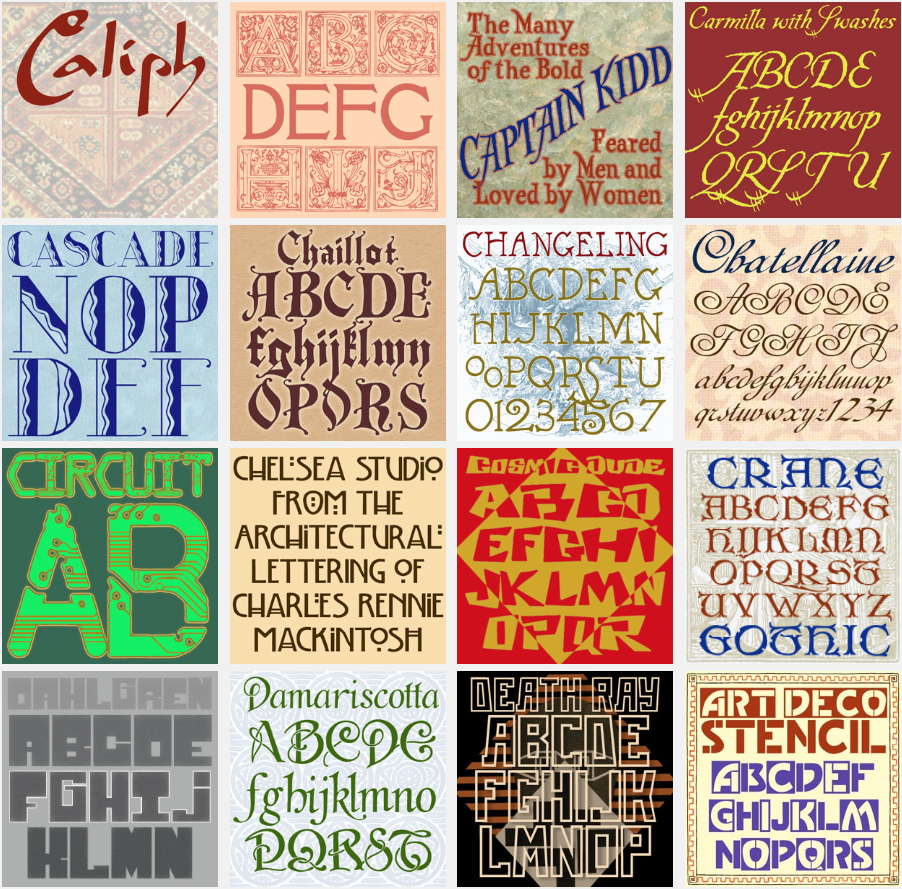

Le circuit économique

Le choix des caractères mis sur le marché est fait par les éditeurs de fontes, qui influent ainsi sur la qualité globale de la production. Après le vide engendré par la disparition des fonderies en France, la situation commence, dans ce domaine également, à changer. Responsable chez Agfa Gevaert de la mise à jour de la collection exclusive Créative Alliance, Allan Halley spécialiste de la typographie, monte en 1995 une opération en France. Six créateurs, Albert Boton, Frank Jalleau, Olivier Nineuil, Jean-François Porchez, Thierry Puyfoulhoux et Pierre di Sciullo sont publiés en même temps. Tous ont des profils extrêmement différents, et les créations ont peu de rapport les unes avec les autres : ce choix donne, au final, une image très fidèle de la création française, où aucune « école » ne se dégage et où chacun préfère travailler dans son coin. Participant à son niveau à une relance de la pédagogie en la matière, FontShop, à la fois distributeur et éditeur, publie un catalogue de caractères de références, le FontBook, dans lequel on trouve la quasi totalité des fontes numériques A chaque réédition les auteurs mènent une réflexion sur l’utilisation de ce genre d’objet. Le nouveau FontBook abandonne le classement alphabétique et propose une classification pertinente en catégories simples et compréhensibles. Le petit catalogue des exclusivités FontFont adopte une classification spécifique; « pas tout à fait logique du point de vue scientifique, mais efficace et facile à utiliser ». Ainsi le terme « typographique » est utilisé pour désigner la famille des caractères de labeur. Des appellations voient le jour, comme « ironique » ou « intelligente », symboliques des enjeux de la création contemporaine, et installent de nouveaux repères pour identifier les alphabets. Le site Internet de FontShop France, qui a nécessité deux années de travail, met en œuvre un moteur de recherche très sophistiqué. L’utilisateur peut chercher sa police simplement en rentrant son nom ou celui de son auteur, mais aussi de façon intuitive, en utilisant une classification, synthèse des grandes classifications existantes. Pour l’instant, le catalogue FontFont contient, en tout et pour tout, quatre séries de créations françaises… Reflet de notre éveil tardif, cette faible représentation souligne également une situation économique difficile. En France, les polices ne sont pas achetées mais copiées, et les dessinateurs de caractères vivent rarement de leur travail. Le piratage est la conséquence de l’absence de culture typographique. En effet, si la typographie n’est pas considérée comme création à part entière, pourquoi l’acheter?

Les créateurs au travail

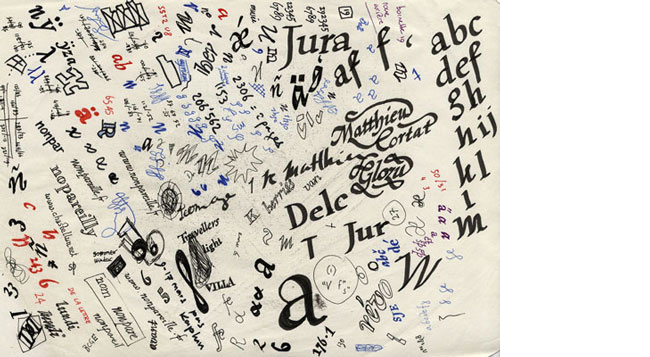

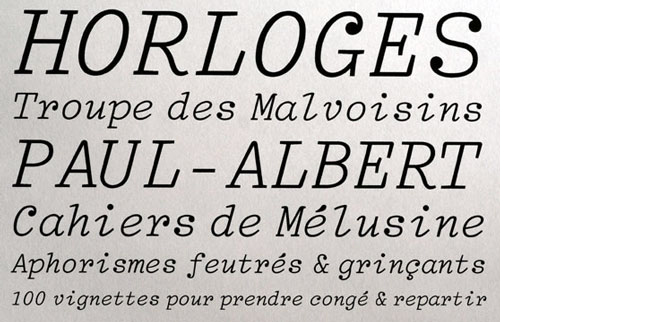

Même si les innovations techniques font gagner du temps, la création de caractères reste un processus lent et minutieux. Toutes les énergies doivent tendre vers un même but, l’équilibre et l’harmonie de l’ensemble, par la mise au point minutieuse de chacun des détails. Les lettres n’ont pas toutes la même histoire et, dans leur dessin, se retrouve la trace de leur naissance, fruit d’une expérience particulière. Le dessinateur est un auteur, un créateur qui peu à peu invente son vocabulaire de formes et définit l’approche conceptuelle d’une expression qui lui est propre.

La lettre est un monde

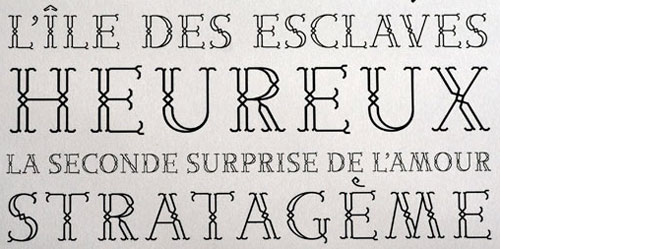

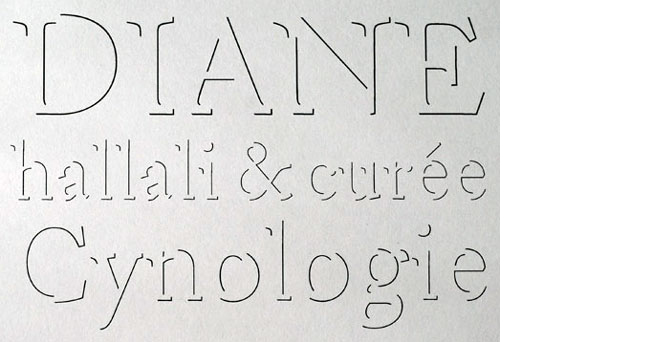

La plupart du temps, pour les dessinateurs de caractères, l’alphabet est un système suffisamment large pour être considéré comme un monde en soi, riche d’une symbolique immense qui renvoie à l’origine de toutes choses. L’écriture développe sa propre logique interne, et peut largement nourrir toute une vie de recherches. Dans cette mouvance, rares sont ceux qui cherchent à utiliser leurs créations; ils préfèrent laisser à d’autres le soin de le faire. La discipline typographique tend vers une certaine abstraction, et les enjeux de la création sont souvent difficiles à définir par les mots. Certains, comme Adrian Frutiger, ont lancé le pari d’y parvenir et l’ont tenu. A travers ses ouvrages, ses conférences et ses expositions, il a souvent raconté sa passion pour les linéales, sa fascination pour la forme première, la « Urform », et l’expression élémentaire du trait, à la recherche d’une tension maximale entre forme intérieure et forme extérieure. Les jeunes créateurs doivent consacrer une grande part de leur énergie à se faire connaître et à sensibiliser le public. Afin de mieux promouvoir son travail, Jean François Porchez a profité du succès remporté par son caractère imaginé spécialement pour le journal Le Monde, pour créer sa propre fonderie sur Internet et éditer une « gazette » composée d’articles régulièrement mis à jour. Représentant de l’Association typographique internationale en France, il multiplie les activités : pour répondre à l’indifférence générale vis-à-vis de la typographie locale, il vient de concevoir l’ouvrage Lettres françaises, un spécimen qui recense de nombreuses créations récentes, avec biographie des auteurs, et dresse la liste de tous les alphabets français de ce siècle. François Boltana, calligraphe et dessinateur de caractères, est un des premiers à avoir imaginé un mode de diffusion totalement indépendant. Depuis une dizaine d’années, il oriente sa recherche vers l’adaptation de la calligraphie aux contraintes de la composition informatique. Pour l’Aurore, une écriture anglaise de titrage, il a inventé les « planches de lettres transfert informatiques » qui permettent aux utilisateurs de composer leur texte lettre par lettre, par simple « copier-coller ». Ses polices, Champion et Messager, fonctionnent avec un programme spécial qui enrichit automatiquement les textes par l’apport de signes contextuels (signes dont la forme varie selon leurs positionnement dans la phrase).

Un outil pour interroger le quotidien

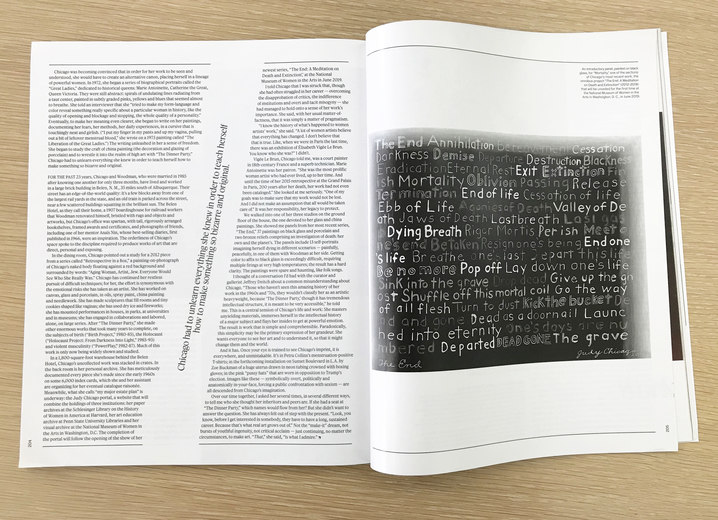

D’autres créateurs sont beaucoup moins dans la recherche de I’« idéal », et revendiquent une implication dans le quotidien. Ce qui compte, c’est l’étude d’un contexte, la connexion au sujet et la pertinence du questionnement. L’alphabet n’est plus une abstraction, et peut être considéré comme un univers de liens, à travers lesquels se tisse le sens du texte et se dessine la complexité de la relation au lecteur. Pierre di Sciullo aime dire qu’il fait de la « déneutralisation typographique ». Il revendique une attitude « non effacée » et s’attaque volontiers aux conventions qui régissent la typographie. Imaginant ses premiers caractères comme des outils pour « agir » sur les textes et multiplier les évocations, il choisit de raisonner en terme de lecture et non de lisibilité, pour installer une expérimentation de l’ordre du jeu et du déchiffrement.

C’est dans le cadre de son expérience de graphiste que Gérard Paris-Clavel a construit une réflexion sur la typographie et la création de caractères Alors que, dans la commande habituelle, la typographie est utilisée pour affirmer l’identité de l’émetteur, elle prend ici une valeur symbolique tout autre et devient la matérialisation de la parole du créateur, dans un ensemble de références politiques et poétiques qui sont les siennes. Ainsi, Roman Cieslewicz employait-il très souvent le même alphabet – le Blok, une fonte des années vingt – se l’appropriant comme l’un de ses dessins, d’une manière telle que celui-ci amenait sa part de sens. Grapus avait également ressenti ce besoin, et inventé une expression graphique globale où l’écriture manuscrite, composée de façon aussi précise qu’aurait pu l’être un caractère typographique, participait activement à la construction de l’image. Avec le caractère le Rue, Gérard Paris-Clavel poursuit cette démarche, vers la mise en forme d’une parole manifeste, une parole de rue revendicatrice, appelée à vivre dans un ensemble de supports différents où le texte et l’image se renforcent l’un l’autre. Cet alphabet est devenu une sorte de signature, l’écriture d’une attitude qui s’affirme de sujet en sujet, au-delà du sujet, puisqu’un même travail peut être réutilisé ou réinterprété selon les circonstances.

Une écriture sur la ville

Le centre Georges-Pompidou, en travaux depuis quelques années, a mis en place une signalétique provisoire, afin de mieux informer les Parisiens sur son fonctionnement et ses activités pendant cette période. En 1994, à la demande de l’architecte Patrick Rubin de l’agence Canal, Pierre Bernard, qui dirige l’Atelier de création graphique, a réfléchi à un système de signalisation adapté aux palissades et bâches blanches imaginées par l’architecte pour cacher les travaux. Considérant ces bâches comme de gigantesques pages posées sur le bâtiment, l’atelier a décidé d’inventer un alphabet spécifique et de privilégier le texte par rapport à l’image. Cette référence à l’écriture permettait de ne pas lutter avec les différentes approches esthétiques des œuvres exposées à l’intérieur du centre, tout en affirmant, à l’extérieur, l’expression très forte d’un lieu toujours vivant. Avec cette installation, la façade est devenue support d’information pure – toutes les activités, des plus intimistes au plus médiatisées, sont annoncées – « réécrite » pour donner lieu à une spectaculaire création évolutive.

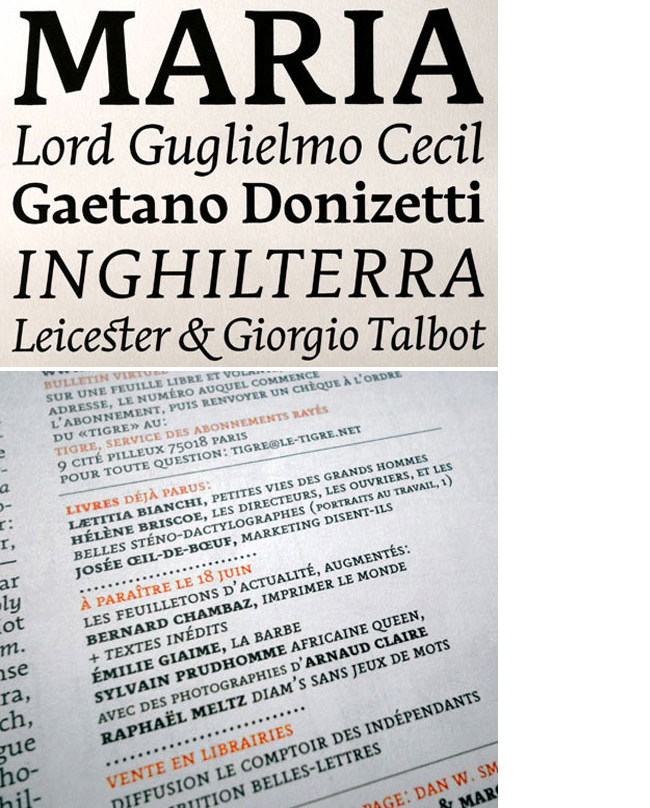

La trace d’une histoire

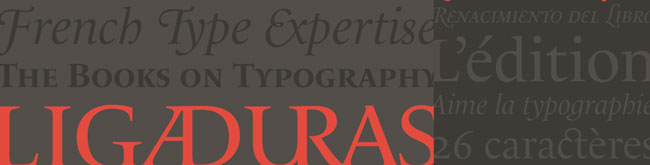

Les grandes structures travaillant sur l’identité visuelle des entreprises ou sur l’image de marque ont toujours eu recours à des dessinateurs de caractères. Pendant des années, elles ont même été le refuge principal des dessinateurs qui, comme Albert Boton au sein de l’agence Carré noir, trouvaient ainsi un moyen de mettre en œuvre quotidiennement leur compétence d’orfèvre ultra spécialisé. En effet, au-delà du dessin du logotype, Il est relativement fréquent que la déclinaison complète d’une police exclusive soit confiée à un créateur, lors de la refonte d’une identité visuelle. Ainsi, Gilles Deléris, directeur artistique de l’agence W et cie, vient de faire appel à Jean-François Porchez et à Serge Cortesi pour dessiner deux alphabets. Pour les sociétés possédant de nombreuses filiales, le but est d’organiser un système de reconnaissance permettant d’identifier l’appartenance au groupe. L’usage de la nouvelle fonte, associé à l’application d’une charte graphique, va permettre de rationaliser les supports et de clarifier la multitude des messages émis.

Le travail est très dirigé : les concepteurs de l’agence demandent au créateur de caractères d’aboutir une fonte dont l’esthétique est déjà définie dans ses grandes lignes. Il est évident qu’ici, la qualité de la réponse dépend étroitement de celle de la demande qui ne peut être formulée correctement que par des professionnels ayant une grande sensibilité à la lettre. Frank Jalleau est le dessinateur attitré de l’Imprimerie nationale, où il partage son temps entre ses recherches pour le secteur fiduciaire (des polices pour des papiers d’identité qu’il est interdit de dévoiler) et son travail sur les alphabets du patrimoine. L’imprimerie possède un trésor enfermé dans le Cabinet de poinçons, entretenu soigneusement par l’un des derniers graveurs, Christian Paput. Frank Jalleau utilise des sortes d’épreuves, réalisées à partir des poinçons originaux, pour dessiner ses versions contemporaines. Après avoir travaillé sur le Romain du Roi et le Garamont, il vient de terminer la numérisation du Perrin, une restauration mise en chantier par Jean-Renaud Cuaz et Ronan Lehénaff sous la direction de Ladislas Mandel et José Mendoza, au tout début de l’Atelier national de création typographique, alors présidé par Georges Bonin. Les numérisations des alphabets historiques exclusifs sont destinées aux ouvrages des éditions de l’Imprimerie nationale qui, après avoir longtemps maintenu la tradition de la composition au plomb, utilise maintenant la PAO.

Et maintenant qu’allons-nous faire ?

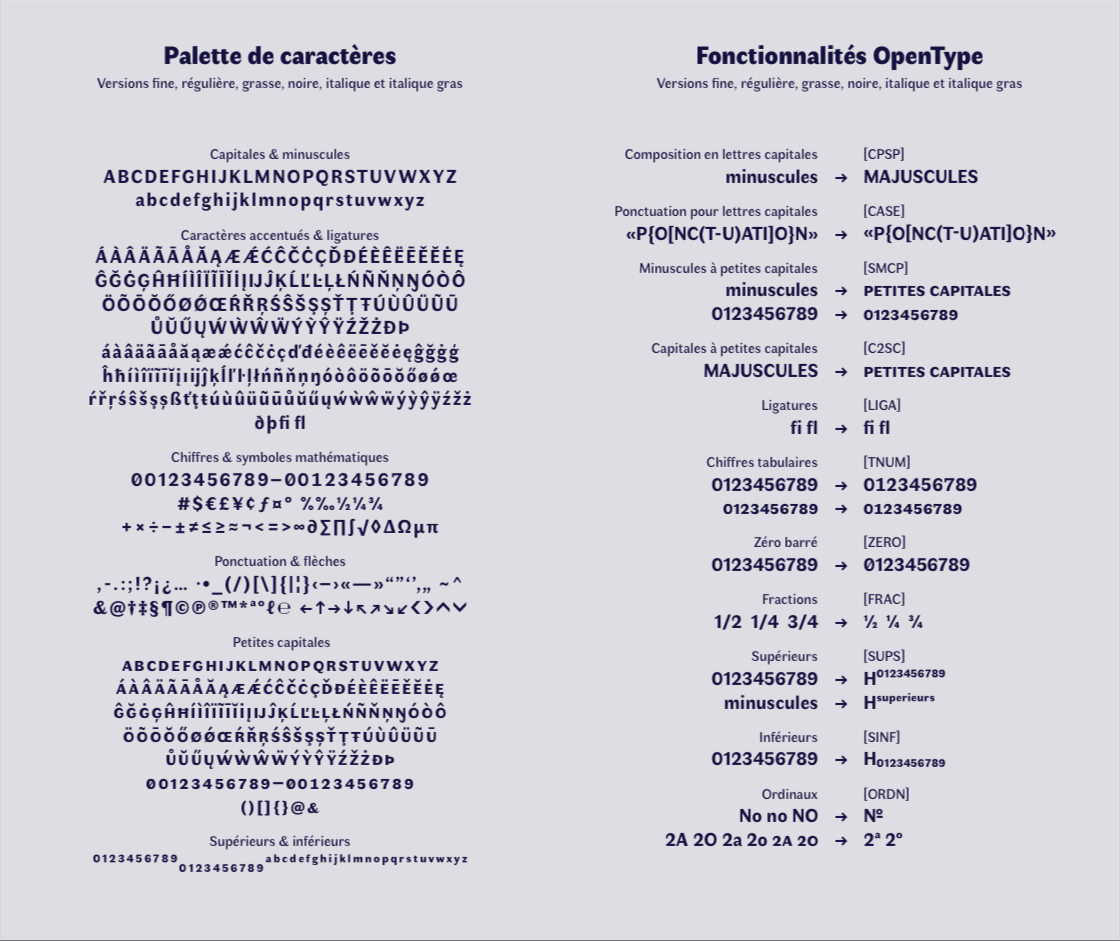

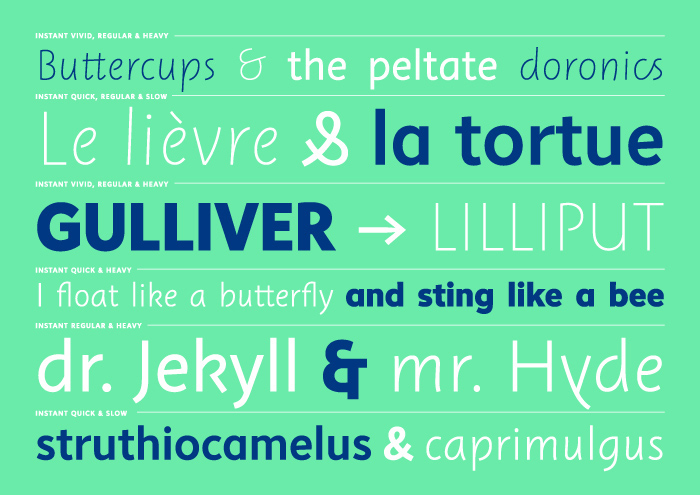

Avec Internet, la typographie entre dans une nouvelle ère. L’OpenType, format de description de polices de caractères numériques, devrait bientôt remplacer les formats en vigueur. Cette norme qui permet de concevoir des polices « légères » beaucoup plus complètes qu’à l’heure actuelle (avec les signes nécessaires à la composition de plusieurs langues), va donner aux pages Web une qualité qu’elles ne possèdent pas encore. Dans l’édition, l’usage des fontes OpenType aura aussi ses avantages : alors qu’aujourd’hui, les chiffres bas de casse et les petites capitales se trouvent dans des fontes séparées, appelées Expert, elles seront incluses demain dans une seule fonte et leur composition sera beaucoup simple.

Au niveau économique, le développement du commerce électronique a permis la naissance d’une multitude de petites fonderies, qui disposent là d’une vitrine virtuelle bon marché. Si la relative simplicité de la chose est, en de nombreux points, très positive, on peut cependant craindre un rapide phénomène de saturation. Certaines fonderies ont, en effet, tendance à se plagier et à mettre sur le marché de très mauvais caractères. Les modes se succédant désormais à une allure incroyable, comment la typographie pourra-t-elle résister au pur phénomène de consommation et rester dans la recherche fondamentale? Face à une telle situation, on peut comprendre l’attitude, à priori surprenante, de créateurs qui choisissent de s’isoler du monde de la production, en refusant de jouer le jeu à tout prix. Il est quelquefois nécessaire de s’arrêter un peu pour réfléchir. Toutes les pratiques quotidiennes et la relation au travail sont en pleine mutation. Il est impossible de demander indéfiniment au même individu d’accroître ses compétences et d’assurer des fonctions assumées auparavant par plusieurs, sans que cela nuise à la qualité de la production. Il suffit de penser au graphiste : plus le métier paraît « facile » vu de l’extérieur, plus il est difficile à vivre de l’intérieur. Il doit aujourd’hui posséder des connaissances aussi bien en photogravure, qu’en composition, maîtriser le code typographique et savoir gérer les corrections, apprendre sans arrêt le maniement des nouveaux logiciels, et considéré comme simple pièce de la machinerie générale, il peut être remplacé du jour au lendemain si le commanditaire trouve moins cher ailleurs. La création typographique relève d’une logique bien différente : quelle que soit l’accélération des technologies, les références au geste et au temps humain, et surtout la lente maturation des idées qui fait naître les formes, seront toujours indispensables.

Merci à Jean-François Porchez pour ses éclaircissements apportés à la définition de l’OpenType, ses conseils pour l’élaboration de la bibliographie.

Pour voir ce texte commandé par le Centre National des Arts Plastiques en 1999, aujourd’hui en ligne, cliquez ici. Pour le voir avec les illustrations, télécharger le pdf, ici (design Pierre Péronnet).